天皇陵

天皇陵 第一四四回 飯豊青皇女(飯豊天皇)

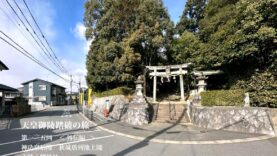

青海神社 <後編>

天皇陵・外伝編-05

今回の天皇御陵踏破の旅・外伝は幻の女帝「飯豊天皇」を追いかけ、福井県大飯郡の神社にたどり着く。JR西日本小浜線「三松」駅より約1kmに「飯豊天皇」を祭神と伝わる青海神社が鎮座。国学者・本居宣長の古事記伝に『履仲天皇の皇女または孫と言われる「飯豊青海皇女」を祀る』と記され、祭神として加わった。

天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵  天皇陵

天皇陵