還暦前、写真家の「写して候・寄って候」

天皇御陵踏破の旅

五十路もなかばの頃、ふと考えた。

日本国とは何なのか、日本人とは何なのか。

その答えを探す為に、2600年を遡る時空の旅へ出た。

イデオロギーなど関係無い、

ただ、今そこに残る時間の集積を写してみたい。

写真取材 赤木 賢二

清き流れに身を清める、尊の清水へ

御名/日本武尊(やまとたけるのみこと)

倭建命(やまとたけるのみこと)

生没年/景行天皇12年~景行天皇41年

時代/大和時代

続柄/一二代・景行天皇(父) 一四代・仲哀天皇(子)

陵名/白鳥陵(大阪府羽曳野市)

白鳥陵(奈良県御所市)

能褒野墓(三重県亀山市)

訪問地 居醒の清水

住 所 滋賀県米原市醒井58

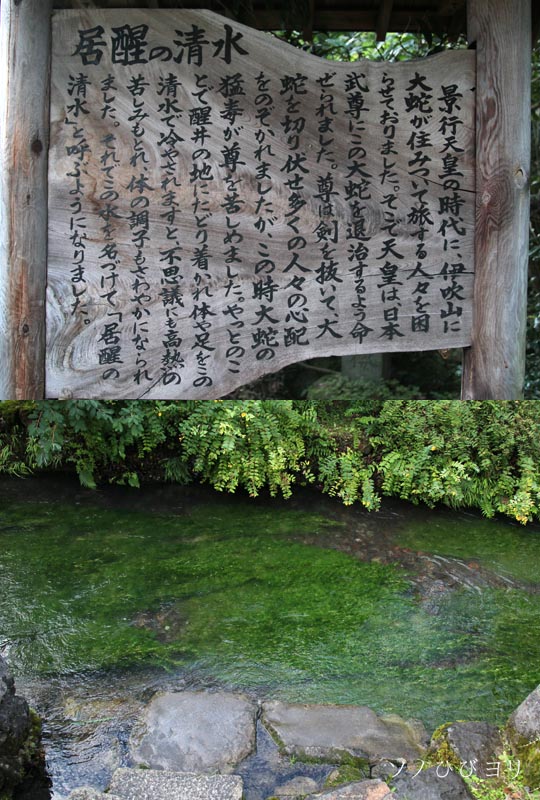

記紀に綴られた「日本武尊」の伝説の地「居醒の清水(いさめのしみず)」に訪れる。JR東海道本線「醒ヶ井」を下車、「旧中山道」沿いを約10分ほど歩けば「居醒の清水」に到着。この清水は「日本武尊」が「伊吹山」に住む神の討伐時に熱病に倒れ、その体毒を洗い流し清めた霊水と言われている。その清水の源に鎮座しているのが「加茂神社」、その聖域に「日本武尊」像は建てられている。

「居醒の清水」を源流にして「旧中山道」脇を流れる「地蔵川」は、2008年度『平成の名水百選』で一位を受賞している。また、川には「梅花藻(ばいがも)」という藻が生息し七月下旬から八月上旬にかけて花を咲かす。その藻に産卵する絶滅危惧種「ハリヨ」という魚も見ることができる、美しく清き流れの小川。

「旧中山道」沿いに流れる「地蔵川」。生活水としても使われている美しい水質。

「旧中山道」に鎮座する「加茂神社」、階段を上がれば拝殿がある。裏には名神高速があった。

その横にも小さな鳥居を発見。「居醒の清水」の源を祀ているのだろう。中に入れば「日本武尊」像がおられた。

清水の源流。「梅花藻」が揺れている、天気が良くないのが残念だ。

上・尊が腰を掛けたと伝わる石「腰掛石」

下・川の名の由来になったのだろう、川の側にある地蔵尊。

「居醒の清水」からは少し離れているが、荒ぶる神が住んでいた「伊吹山」。