ソノひびヨリ

2019年 7月5日~7日

在島二二年住まわれた「黒木御所跡」へ

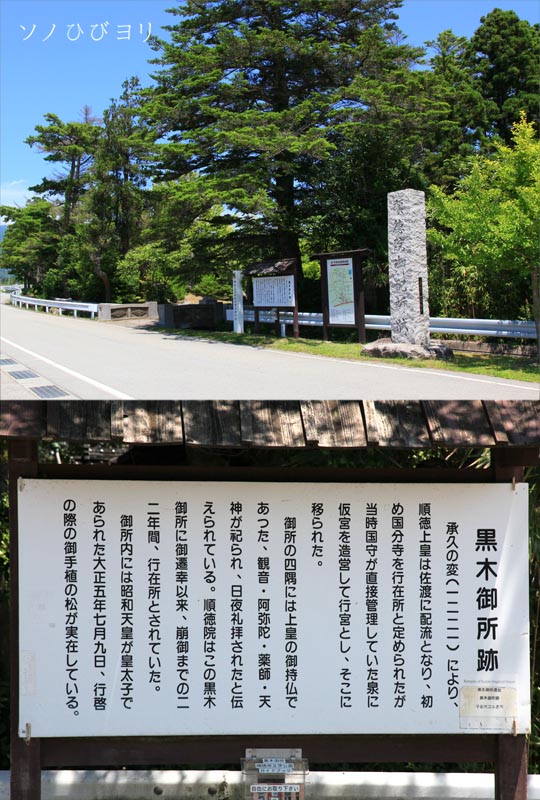

次はご家族の足跡から再度「順徳上皇(天皇)」関係の場所へ向かう、別に意味はなく道の距離が近いからだ(笑)。「順徳上皇(天皇)」が、在島二二年間お住まいになられていた「黒木御所跡」へ。

車で約25分、「黒木御所跡」の入口前の「泉公民館」に到着。ここに駐車場とトイレがある、島は車がなければ不便なので駐車場がちゃんと完備されていて本当に便利で旅人にもありがたい、特にトイレが(トイレのことばかり書き、誠にすみません・笑)。

気を取り直し「黒木御所跡」の話に戻ります。この「黒木」という呼称はよく耳にする、調べると「丸木や皮附の木材(加工されていない木材)で組まれた建物」で、外観から名付けられたと言われている。このことからして相当、突貫作業で質素な御所だったんだと思われる。そんな御所にでも、「順徳上皇(天皇)」が敷地の四隅に御持仏「観音・弥陀・薬師・天神」を祀って、毎日欠かさず礼拝されていたと伝えられてもいる。清貧、美しく生きる姿が目に浮かぶ、我輩も見習わなければいけない。

「白・紫・群青色」の菖蒲は、佐渡で生まれた御三方に見えた

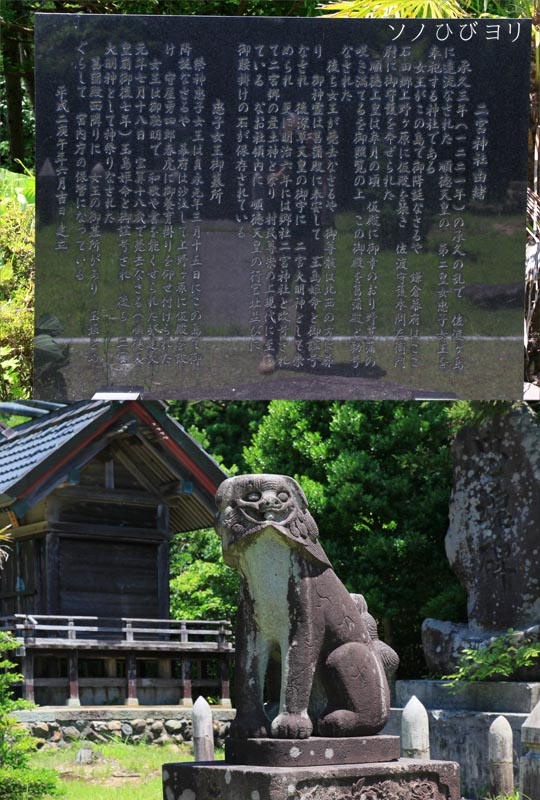

「黒木御所跡」を後にしてきた道を少し戻り、次の目的地「順徳上皇第二皇女・忠子女王」を祀る「二宮(にくう)神社」へ向かう。車で約8分「二宮神社」に到着、ここには駐車場がないのだが参道入口付近の道が広かったので、そこに駐車させていただいた。

この「二宮神社」の元は、「順徳上皇第二皇女」誕生に伴い鎌倉幕府によって築かれた仮殿だった。その敷地内に「野菖蒲」が美しく咲いていたことから、「順徳上皇」が「菖蒲殿」と名付けたと伝わっている。参道には、少しだけ「菖蒲」が残っていた、「おぉ、いい画だ」と思いアングルを探して撮影することにした。この旅、初めての本気のアングル探しをする吾輩だった。

この「忠子女王」」も若くしてお亡くなりになられていて、娘をもつ身として健気に咲いている「菖蒲」を見ていると「忠子女王」と重さなったのかもしれない。誠に年寄りの気まぐれだ(苦笑)、が、良い写真が撮れた。

鳥居をくぐり境内に、拝殿へと進み参拝を終える。神社の御祭神は「玉嶋姫大明神」と言い当然「忠子女王」をお祀りしている。社殿は、「順徳上皇(天皇)」から五代後の「八九代・後深草天皇」の御世に「二宮大明神」として建立されたと伝わっている。

境内は思いより広く拝殿の右手前には「茅葺き寄棟造(よせむねつく)り」の「能舞台(佐渡市指定・有形文化財)」が建っていた。印象としては相当古く、今は使用していないと思いきや、現役の能舞台で毎年八月に薪能が行われていた・・・。

ただ、残念のことに本殿と能舞台は、度重なった火災(2021・23年)で両方とも消失してしまった。残念なことだ・・・、現在は本殿(拝殿)は再建されている。この時は、知る由もなく撮影していた、今となれば貴重な一枚だ。

余談だが、写真家という仕事をしていると各地の文化財の撮影もあり、天皇陵踏破旅でも多くの文化財に訪れた。そんな文化財の火災ニュースを聴くたびに心が痛む・・・、世界遺産・白川郷の火災予防システムは無理としても、せめてスプリンクラーを備えてくれれば。地方の予算では無理か・・・虚しい。愚痴が出た、話を佐渡紀行に戻そう。

今なっては消失した本殿横に小径があった、これを進むと「順徳天皇第二皇女・忠子女王墓」にたどり着く。参道には苔が張り付き、あまり人が訪れていないようだ、足元に気をつけ先に進むと宮内庁のいつものアレが現れた。「忠子女王墓」に近づいてみれば、玉垣の中には雑草が生い茂っている。ここも宮内庁さん、なんとかならないのでしょうか? 悲しすぎなすよ・・・。

純粋な佐渡観光へ、佐渡といえば金山と薪能!?

「忠子女王墓」で佐渡の「八四代・順徳天皇(上皇)」足跡散策もあらまし終わった、まだ時間があるのだから純粋な佐渡観光を楽しんでみることにした。

佐渡といえば、昨年2024年にユネスコ世界文化遺産に登録された「佐渡金銀山」(登録、おめでとうございます!)、この訪問時にはまだ登録はされていなかった。吾輩には先見の目があったのだろう(笑)、「史跡・佐渡金山(相川金銀山)」へ向かった。

車を走らせること、「順徳天皇第二皇女・忠子女王墓」より約14km・約20分、「史跡・佐渡金山(相川金銀山)」へ到着。入場料1,500円(大人)、ここはちゃんと払って場内に入場する(シブチンでは決してないだろう・笑)。

この施設では1枚のチケットで「宗太夫坑(江戸時代)コース」と「道遊坑(明治時代)コース」、2つの坑道を自由に見学することができる。両方を見には所要時間が1時間半ほどかかるが、時間に余裕がある方におすすめの観光スポットだ。

ここの鉱山は、16世紀末から20世紀末までの間、国内最大の金銀産出量を誇り国の財政を支えていた、江戸幕府、明治政府の打ち出の小槌だったのだ。江戸時代の「宗太夫坑」では、人形を使って当時の手掘りでの採掘作業を再現していて、なかなかのリアリズムを感じられる(少々、不気味だった・笑)坑道だ。それに比べ「道遊坑」は、明治期の文明開花による機械化が進んだ「近代化産業遺産群」が残っていた。

そして「道遊坑」の見どころ撮影スポットとして「道遊の割戸」がある。漫画のように山がパッカリ真っ二つに割れている、この「道遊の割戸」は是非見ていただきたい。これを見たら、さすが東洋一の鉱山と謳われただけあると思える。

下・なんと! 坑道内に呑みたい真野鶴が貯蔵されていた! これが、トンネル低温熟成なんだ。ここで出会えるなんて何かのご縁です(笑)。

「史跡・佐渡金山」はよく歩いた・・・、少し疲れたので夜に備え宿へ戻ることにする、両津港方面へ所要時間約45分、頑張って運転だ(苦笑)。宿に着けば、一旦「整える」ため温泉に浸かり体を休ませようと誓い車を走らせた。

チェックイン後、一目散に温泉へ向かい疲れを癒した。また、ここから見える加茂湖」は誠に美しかった、さすがは日本百景の一つ風景だ。これで、気持ちも新たに夜の町へ繰り出す、決して飲み屋にではなく高尚な文化財見学に!

向かうは歩いてすぐ、信州「諏訪大社」の分神「椎崎諏訪神社」。夜の帷が下りれば、ここ「椎崎諏訪神社」の新潟県指定・有形民俗文化財「能舞台」で幽玄なる「薪能」が演じられる。吾輩は能など和芸能に疎いが、還暦も過ぎた写真家だ、何より天皇御陵を巡り撮影もしている、そんな自負の年を持ち能舞台観賞にきたのだ。

観衆が集まり日が落ちると松明を持った演者(?)があらわれた、舞台が始まる・・・真剣に理解しようとしばらく眺めているが、演目の内容がよくわからない・・・。有ろう事かいつの間にか「ウトウト」と船を漕ぎ出す始末・・・、残念なことに気がつけば終演間近だ。「これではいかんと!」と思い、終演までしっかり見ようとしたが無理だった(苦笑)。

終演後、多少なりとも「佐渡の能」を理解したく、誰かに話を聞きたいのだが・・・。観客が退席していく中、運良く能舞台の世話役のような方を見つけ声をかけた。吾輩より人まわり上の先輩にお話を伺うことができた、早々に疑問を投げかけた。「なぜ、この島に能がこれだけ普及したのか?」と

その疑問対して澱みなく、丁寧にお答えくださった。

『一番大きな要素に「世阿弥」が、1434年に佐渡に配流されたことでしょうね。その後、江戸時代に金銀山が発見されて幕府が佐渡を天領したことで、赴任してきた役人が「猿楽師」の子孫だった。その随行員に多くの能楽師もいたんですよ。』

「なるほど。最初は「猿楽」だったんですね。今でいう「モノマネやコント」みたいなものだから、庶民文化として根付いたんですか。」

『そうだと思います。「猿楽」から豊作を祈る「田楽」になり、神さまへの奉納神事の「薪能」に移り変わったんでしょうね。』

この後も話が続き要約すれば、この島にはかつて約200ヶ所ほどの能舞台があって、今でも35ヶ所も残っている。日本にある能舞台の3分の1以上が佐渡にあるらしい。ただ、舞台を維持し運営していくのが大変で・・・、それでも住民(高齢者)の手によって守り続けているという。

頭が下がる想いだ、お忙しい中に良いお話を聞かせていただき、本当に感謝です。

行政に頼らず住民主体で伝統を守るっているとは、頭が下がる想いだ。お忙しい中に良いお話を聞かせていただいた。

本当に「文化を後世につないでいく」ことは至難の業だ、このことは手前味噌ながら「天皇御陵」を巡っていれば理解できる。吾輩は吾輩のできることを、少しずつでも続けていく、それが日本人としての証のような気がしている。たいそうな事はできないが(笑)、少しでも後世のためになるモノを残しておきたい。

そう誓い、そろそろ吾輩は夜の町へ繰り出し、佐渡の味に舌鼓、うま酒でもいただこう、超辛口純米の「真野鶴」が楽しみだ。(終)