還暦前、写真家の「写して候・寄って候」

天皇御陵踏破の旅

五十路もなかばの頃、ふと考えた。

日本国とは何なのか、日本人とは何なのか。

その答えを探す為に、2600年を遡る時空の旅へ出た。

イデオロギーなど関係無い、

ただ、今そこに残る時間の集積を写してみたい。

写真取材 赤木 賢二

力尽き、白鳥へ転生し西の空へ飛び立った地に

御名/日本武尊(やまとたけるのみこと)

倭建命(やまとたけるのみこと)

生没年/景行天皇12年~景行天皇41年

時代/大和時代

続柄/一二代・景行天皇(父) 一四代・仲哀天皇(子)

陵名/能褒野墓

陵形/前方後円(能褒野王塚古墳)

所在地 能褒野墓 三重県亀山市田村町

最寄駅 JR関西本線「井田川」下車、約二,六km、徒歩約四〇分。

三重北部で最大級の古墳のひとつ「能褒野王塚古墳」、形状は前方後円で墳丘長60m。この古墳の実際の被葬者は明らかでないが、一八七九年(明治一二年)に内務省により「能褒野墓(のぼののはか」に治定された。現在も宮内庁により治定され管理されている。

内務省が治定した裏付けとして、記紀による「日本武尊」が東国平定後、「伊吹山」に住む荒ぶる神の討伐に行くが、そこで重い病を患い故郷の大和に帰還しようとする。その途中、能褒野(この地位域を「のぼり野」「のぼの原」と云わる)において最期を迎えられたことによる。また「延喜式」にも墓は「能襃野墓」と伝わっている。

上・駅より30分、安楽川の橋を渡れば「能褒野王塚古墳」が見えてきた。駐車場もあるようだ。

下・駐車場の横に主祭神が「日本武尊」の「能褒野神社」があり、当然、先にお詣りをする。

古墳(森?)の中を歩き本殿に向かう鳥居をくぐる。拝殿には「御祭神 日本武尊」と書かれている。明治にできた比較的、新しい神社のようだ。

古墳内からも行けのだが、一度外に出て「能褒野墓」に向かう。

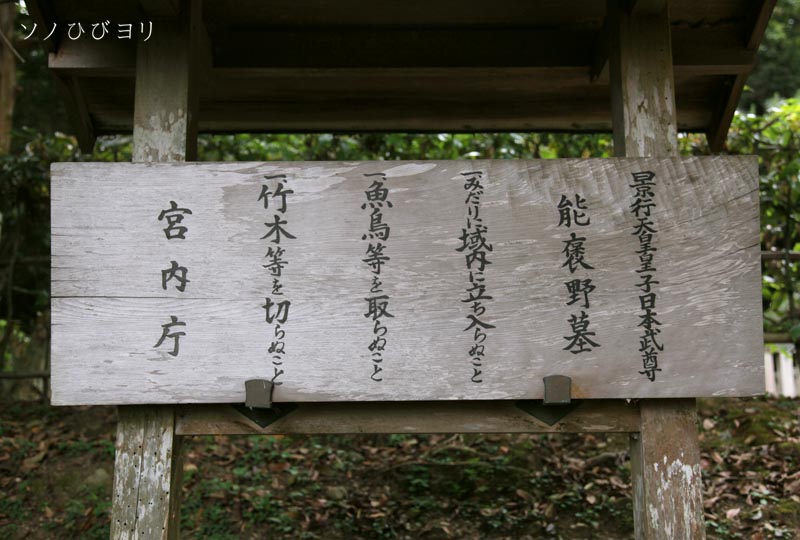

「能褒野墓」に到着。宮内庁の立て札がある、あまり手入れされていないのか古く見える。この地から白鳥となり飛び立った「日本武尊」、その地に立つと悠久の浪漫を感じるな。