還暦前、写真家の「写して候・寄って候」

天皇御陵踏破の旅

五十路もなかばの頃、ふと考えた。

日本国とは何なのか、日本人とは何なのか。

その答えを探す為に、2600年を遡る時空の旅へ出た。

イデオロギーなど関係無い、

ただ、今そこに残る時間の集積を写してみたい。

写真取材 赤木 賢二

皇位継承を妬まれ、騙し討ちにあった悲劇の皇子の墓へ

御 名 市 辺 押 磐 皇 子(いちのへのおしはのみこ)

生没年 生年不詳~安康天皇三年

時 代 古墳時代

続 柄 一七代・履中天皇(父) 二三代・顕宗天皇(子) 二四代・仁賢天皇(子)

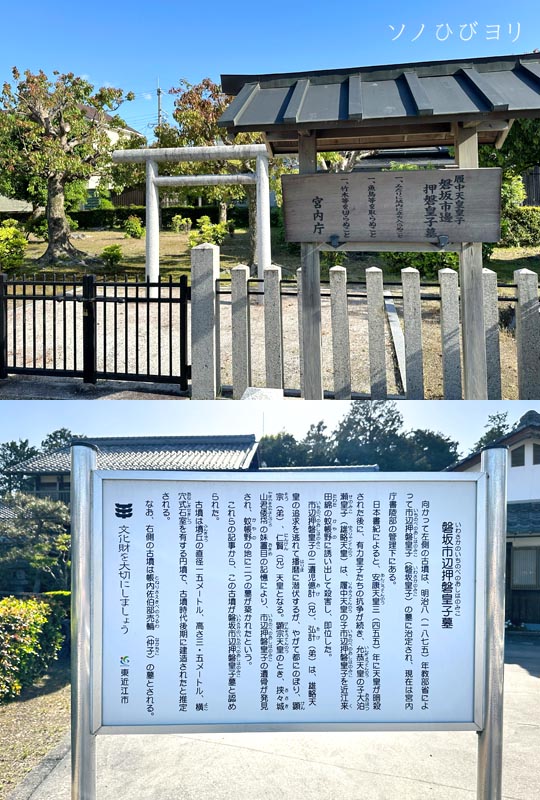

墓 名 磐坂市辺押磐皇子墓

陵 形 円墳(二基)

所在地 滋賀県東近江市市辺町

最寄駅 近江鉄道本線「長谷野」下車、約一〇〇〇m、徒歩一四分。

「市辺押磐皇子(いちのへのおしはのみこ)」は、父には「一七代・履中天皇」、子に「二三代・顕宗天皇、二四代・仁賢天皇」を持つ五世紀頃の皇族と伝わる。その御名は、『日本書紀』よると「磐坂皇子(いわさかのみこ)・磐坂市辺押羽皇子・天万国万押磐尊(あめよろずくによろずおしはのみこと)」で、『古事記』では「市辺之忍歯王・市辺忍歯別王(いちのへのおしはわけのみこ)」と記され『播磨国風土記』によると「市辺天皇命(いちのへのすめらみこと)」とされている。

この皇子は「履中天皇」の御子であり有力な皇位継承者であったため、皇位継承を望む「大長谷若建命(一九代・允恭天皇の御子、後の二一代・雄略天皇)」によって近江の蚊屋野にて殺害されたと伝えられている。

その後、「顕宗天皇」の即位により父の「市辺押磐皇子」遺骨を探し出し、その地に墓を築かれといわれている。その地とは、現在の東近江市市辺町で、円墳二基の「磐坂市辺押磐皇子墓」が宮内庁に治定されている。

下・途中から美しい田園風景が広がり歩くのも楽しい。

共に冥福を祈り、参拝を終えた。この近くにもう一つ皇子の墓伝説がある、そこに向かうことにする。