ソノひびヨリ

2023年 5月4日

「端午の節句」前日、天気は上々也。

2023年3月13日に「新型コロナ対策の代名詞」ともいえるマスクの着用が「任意」になり、人目を憚らず旅に出れる! だが、まだ気を付けなければいけないと、まずは近場に日帰りの旅にした。(掲載が遅くなったのは、シーズナリティな記事のためこの時期になってしまった・苦笑、ご愛嬌と思いこの旅を楽しんでください。)

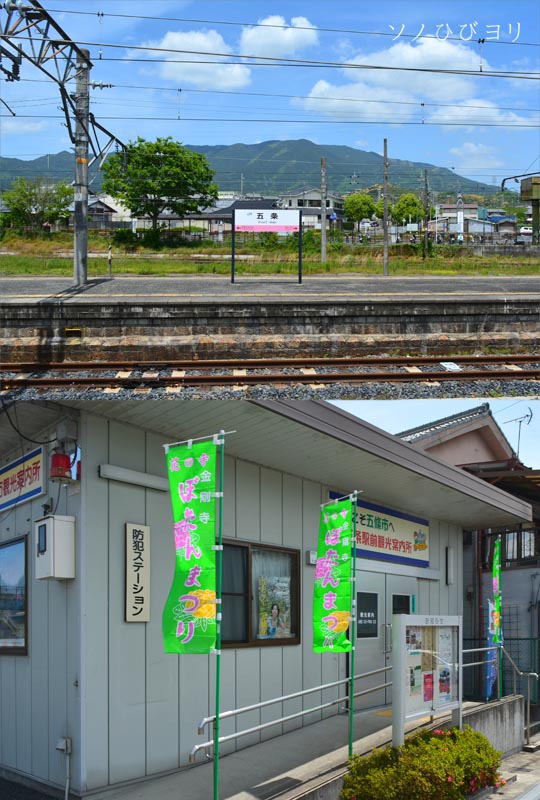

薄雲は湧いているが良い天気に恵まれた「端午の節句」前日、南海高野線「橋本」でJR和歌山線に乗り換え「五条」へ向かった。ホームへ降り立つと晴れやかな空と深緑の「金剛山」が心に染みる。窮屈なコロナ対策から解放された喜びが、体の底から湧き出る思いで駅前にある観光案内所に向かった。

下・駅を降りたらすぐ向かいにある観光案内所。ここで昼食に良いお店のリサーチをした。

観光案内所で情報を収集、そして昼食のレストランも抑え、「重要伝統的建造物群保存地区 」に指定されている「新町通り」へ歩き始める。駅より国道168号を目指し国道沿いに進むと、五差路(熊野街道の表示がある)にぶつかり、ここで右折する(ここまで約10分ほど)。すると、いかにも老舗風の和菓子屋「きく川」さんを見つけた。端午の節句にちなみ「ちまき」を買おうと思ったけど、残念なことに売り切れ(涙)・・・。絶暴的な気分になったが、「柏餅」なら残っていると言われ、気持ちを立て直し購入することにした。

すぐにでも食べたいのだが(笑)、「きく川」さんから2分も歩けば「新町通り」の入口に到着だ。この辺りから文化財ぽい建築物が次々と現れてくる~。食べたいのを我慢して散策を楽しむことにした。

下・新町口交差点から見る「新町通り

「新町通り」はホスピタリティーに満ち溢れていた~。

「新町通り」入口の左手には、建築年代の判明している民家として日本最古の「栗山家住宅(国の重要文化財)」がある。だけど内部は、非公開なので前へ進んでいきます。

20mほど進めば、味のある佇まいの酒蔵らしき「山本本家」。間口から除けば、お酒が並んでいたので店内に入ってみた。蔵元さんがいらしたので話を聞くと、創業は宝永七年(1710年)江戸時代中期! 約300年以上続く老舗の蔵元だった。試飲ができたので看板銘柄「松の友・純米大吟醸」をいただく、辛口の中にも米の旨味を感じさせる、無骨だけれど品を感じさせるお酒だ。

散策をスタートしたばかり、帰りにお土産として買うことにした。それに、もう一銘柄、聞いたことのないお酒が!? それが「柿ワイン」! 奈良県の主力果実「柿」を原料としたワイン、これは珍しいと思いやはり帰りに買うことにした~。

「名前は出すな!」と言われているのでこれ以上は話せない(笑)。

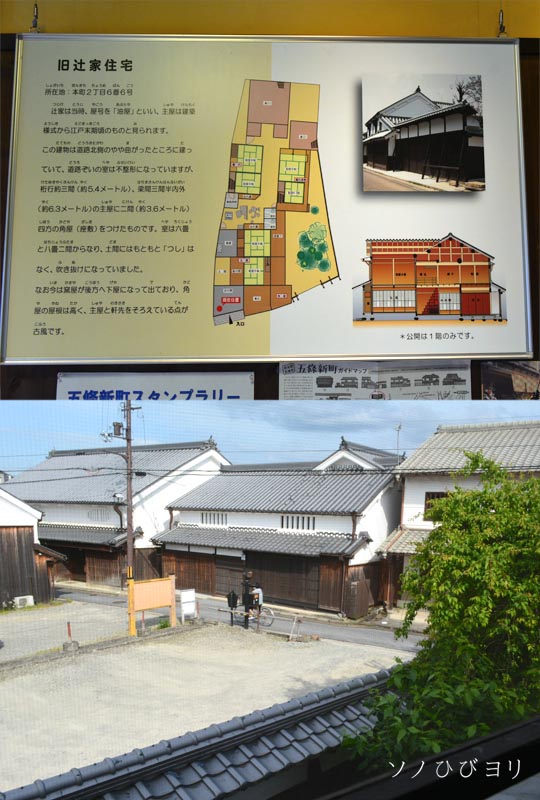

「山本本家」さんを出て橋を渡ると前方に「五條市新町まちや館(木村篤太郎生家・旧辻家住宅)」が見えてきました。この「まちや館」は、太平洋戦争敗戦後まもない「第一次・吉田内閣」で司法大臣を務めた「木村篤太郎」の生家を利用した資料館。館内では昔の(昭和初期から中期かな?)家具などが残されていて、現在では使われなくなった「へっついさん(竈)」や「井戸」があります。

この時代の民家に珍しく二階があり、急な階段を上がると客間が当時のまま再現されている。もちろん、郷土の偉人「木村篤太郎」の経歴を紹介する展示コーナーもあり、なかなか楽しめる施設です。その上、嬉しいのが無料で見学できることです! 親切丁寧なボランティアのお姉さんが色々と教えてくれる~、興味がなくても立ち寄る価値はありますね。

下・昭和中期の家電、この白黒テレビには覚えがある。

無料拝観が多すぎないかい!? 大丈夫ですか五条市さん(笑)。

また通りを進めば、「新町通り」の真ん中辺りには、もう一軒、無料で拝観できるまち屋「五條市まちなみ伝承館」があるんです。ここには駐車場(無料)やキレイな公衆トイレもあるので、散策に疲れたら一休みができますね。この町屋は明治から大正にかけて(どっちなんだろう?)建てられた、実際に人が暮らしていた建物を改修して平成16年にオープンしたそうです。

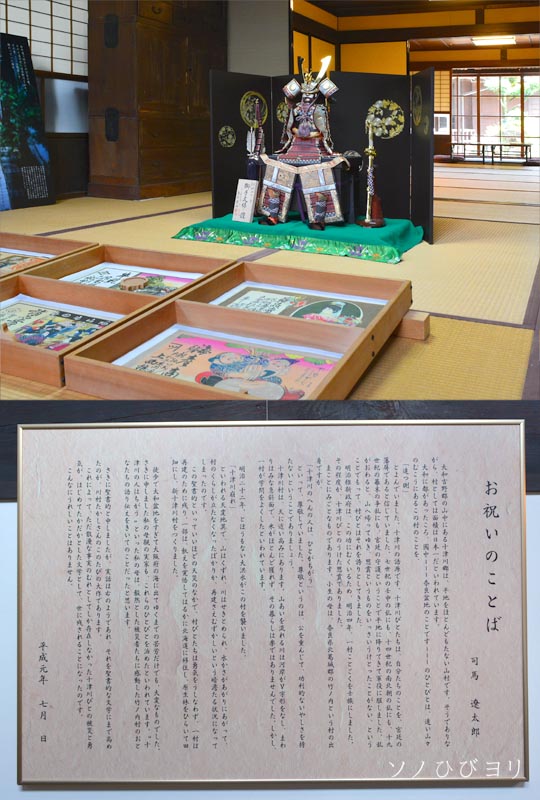

館内は低い天井で明治期の町家の建築様式を感じさせる、この日は町家で飾られていた五月人形(鎧兜)が展示していました。それと、歴史好きなら目を引くのが「お祝いのことば」と書かれた「司馬遼太郎」さんのパネルだ。読んでみると、古くから司馬さんと交流があった郷土作家「河村たかし(新十津川物語の著者)」さんに贈った言葉のようだ。立ち寄られた時には是非読んでほしい、新町の歴史に親しむキッカケになります。

下・「お祝いのことば」パネル

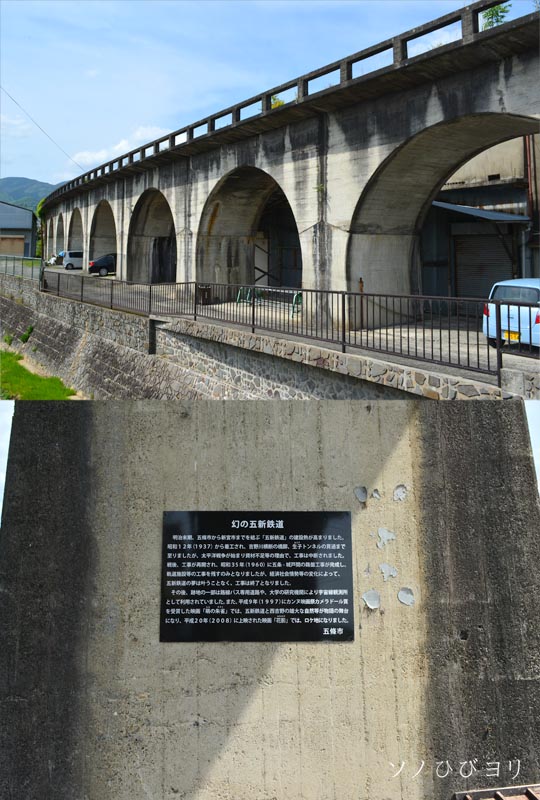

しばらく休憩していましたが見学者が増えてきたので、次を目指すことにします。次は新町通り一丁目の西端「寿命川」の辺りに残る五条市の歴史を感じる「遺構遺産」へ。通りを西に向かい歩くと、この町並みに似つかわしくないコンクリートの構造物が見える! 近づくと、そこにあったのはプッツリと切れた「高架橋」だ、どこから繋がっていてどこへ行くのか想像もつかない「ぽつんと高架橋」なのです(笑)。

この「高架橋」は「五新線(旧国鉄)」と言い、1939年(昭和14年)着工した奈良県五條市から紀伊山地を抜け和歌山県新宮市を結ぶ(全長約112km)予定だった路線の一部分なのです。だけど太平洋戦争の激化により資材不足のため中断を余儀なくされた様です、終戦後工事は再開され五条市内の一部分が完成したのだけれども・・・、結局は計画自体が中止になったのです。その路線の一部が遺構として残されています。

下・橋の支柱には「幻の五新鉄道」と書かれている。

遺構を見終えると昼が過ぎ、そろそろお腹が減ってきた~。だけどキャンセルで運よく予約できたレストランに行くにはまだ早い・・・。新町通りから少し(約6分)外れるけど、もう一つある無料で拝観できる施設があるので行くことにした。

遺構の北端に向かい、国道の新町3丁目の交差点を渡れば「奈良家庭裁判所五條支部」が見える、その横に目指す「民俗資料館(長屋門)」がありました。この「民俗資料館(長屋門)」は江戸末期まで代官所だった、明治維新の後に五條県庁に引き継がれ警察署として活用された。その代官所の名残の正門「長屋門」が民俗資料館になっている。

常設展示には土佐勤王党の吉村寅太郎が参加した「天誅組」の足取りが詳しく記されている。このことは「倒幕挙兵への道(仮)」としていつかは書きたいと思って、現在、史跡を巡っている最中なのでここでは書かない(笑)。

そうこうしている間に、本日のメインイベント「コースランチ」の予約時間が近づいている、足早に「新町通り」に戻ることにする。

後編に続く