還暦前、写真家の「写して候・寄って候」

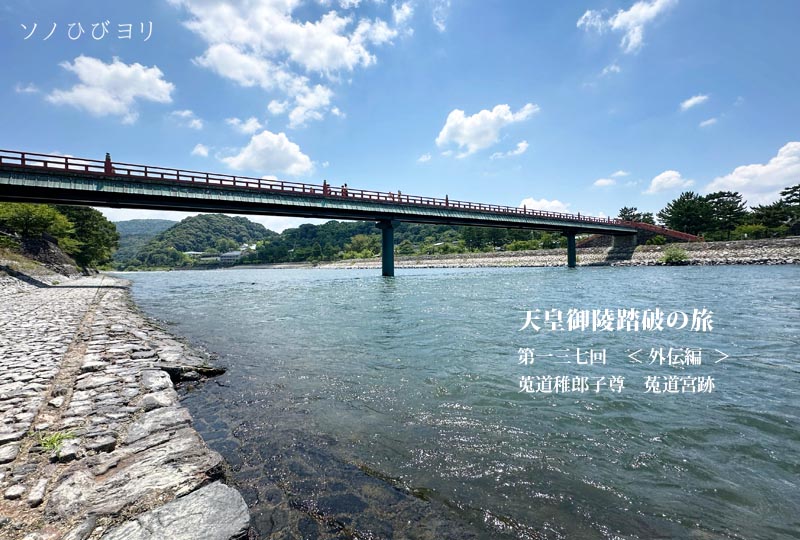

天皇御陵踏破の旅

五十路もなかばの頃、ふと考えた。

日本国とは何なのか、日本人とは何なのか。

その答えを探す為に、2600年を遡る時空の旅へ出た。

イデオロギーなど関係無い、

ただ、今そこに残る時間の集積を写してみたい。

写真取材 赤木 賢二

御 名 莵 道 稚 郎 子(うじのわきいらつこ)

生没年 生年不詳~壬申年

時 代 古墳時代

続 柄 一五代・応神天皇(父) 一六代・仁徳天皇(異母兄)

墓 名 宇治墓

陵 形 前方後円

所在地 宇治墓 京都府宇治市莵道丸山

最寄駅 京阪宇治線「宇治」下車、約五五〇m、徒歩八分。

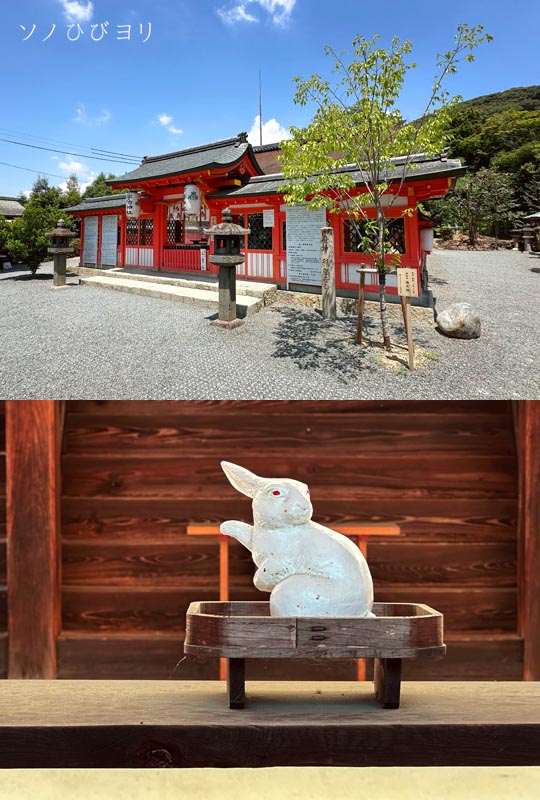

道に迷えばウサギに導かれ着いたのがここ「宇治神社」

「宇治神社」の祭神は「菟道稚郎子」一柱のみの神社。『日本書紀』で語られている、父の「応神天皇」により「菟道稚郎子」が皇嗣(皇太子)と定められたが、「応神天皇」崩御後、兄宮(異母兄)である「大鶴鷯命(後の仁徳天皇)」に皇位を就くよう勧めた。だが「大鶴鷯命」が拒否したことで、約三年間、皇位の譲り合いが続いた。その間、「菟道稚郎子」は宮居を「河内の国」から「菟道(うじ)」に移すことにした。「河内の国」から「菟道」へ向かわれる途中、道に迷い困っていれば「一羽のうさぎ」が現れ、この地に導かれたと伝わっている。

京阪宇治線「宇治」より、約六〇〇m、徒歩八分。

下・石段の前には「菟道稚郎子」と「宇治神社」の由来が書かれていた。

下・「本殿」には「菟道稚郎子」を道案内した「神使いの兎」がいた。またの名を「みかえりうさぎ」とも言うらしい。吾輩もよく迷うので現れていただきたいものだ・・・。

親子三柱を祀りし「宇治上神社」

「宇治神社」と二社一体の「宇治上神社」、その祭神は左殿「菟道稚郎子」、中殿「一五代・応神天皇」、右殿「一六代・仁徳天皇」の三柱。また、「応神天皇」の離宮「桐原日桁宮跡」であり、皇子の「菟道稚郎子」の宮居跡とも伝えられ、「菟道稚郎子」の薨御後に御神霊を祀ったのが始まりである。

「本殿」は「国宝・重要文化財」で年輪年代測定調査の結果、一〇六〇年頃の建造で「最古の神社建築(現存)」とされている。また、ユネスコの世界遺産に「古都京都の文化財」の構成資産として登録されている。「宇治神社」より、約二〇〇m、徒歩三分と近い。

右・中殿は父である「一五代・応神天皇」をお祀りされていた。