還暦前、写真家の「写して候・寄って候」

天皇御陵踏破の旅

五十路もなかばの頃、ふと考えた。

日本国とは何なのか、日本人とは何なのか。

その答えを探す為に、2600年を遡る時空の旅へ出た。

イデオロギーなど関係無い、

ただ、今そこに残る時間の集積を写してみたい。

写真取材 赤木 賢二

神功皇后陵の御陵前、祭壇のような神社がある

御名/神功皇后(じんぐう)

諱/気長足姫(おきながたらしひめ)

生没年/成務天皇40年~神功皇后69年

時代/古墳時代 前期

続柄/一四代・仲哀天皇(配偶者) 一五代・応神天皇(子)

陵名/狹城盾列池上陵

陵形/前方後円

所在地 狹城盾列池上陵 奈良県奈良市山陵町

最寄駅 近鉄京都線「平城」下車、約四〇〇m、徒歩約六分。

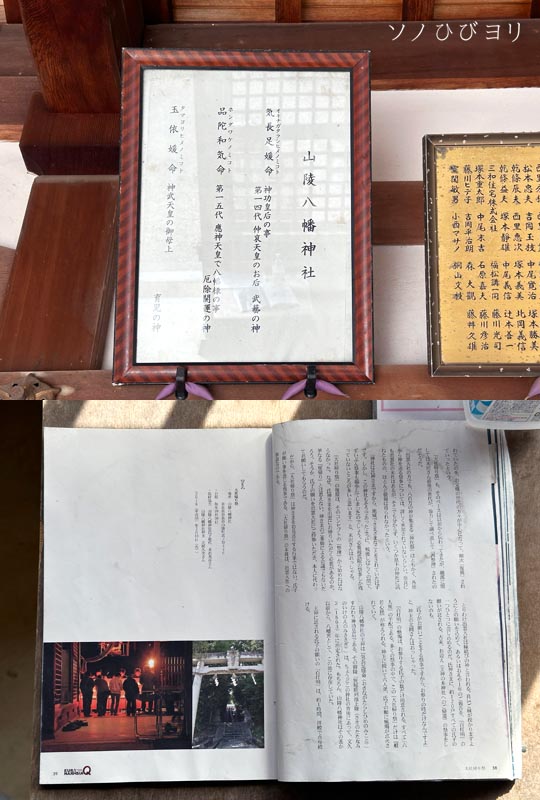

神功皇后陵(狹城盾列池上陵)拝所の向かい(南側)の丘に鎮座する「山陵八幡神社」。全国にある「八幡神社」の主祭神は「応神天皇」で、「仲哀天皇、神功皇后」が合祀されていることが多いが、この「山陵八幡神社」では、主祭神は「気長足姫命」すなわち「神功皇后」である。

また、山陵八幡神社の創建年代は不詳で「神功皇后陵」の南側に鎮座しているため、「神功皇后陵」と深い関係を持つ神社とされている以外は不明。

飛地を回った帰りに近鉄の踏切より見えた「山陵八幡神社」鳥居。面白そうだったので参拝することにした。

鳥居をくぐると石段がある、御陵の南側の小高い丘に鎮座している。

上・鳥居したより見上げる。

下・境内より参道入口を見返した。

拝殿だ、この方向から御神体は御陵以外に考えられない。後ろの森の奥に「神功皇后陵」がある。

拝殿には主祭神名が書かれた額が飾られ、机の上に神社のことが書かれた資料があった。

同じ丘に鎮座する「福松大神稲荷社」の鳥居。これも近鉄の踏切から見える、なんとなく踏切を見ていると童謡「とうりゃんせ」を口ずさんでしまう(笑)。